楯築遺跡復元プロジェクト

「 楯築ルネッサンス 」

〒700-0822 岡山市北区表町3-9-30

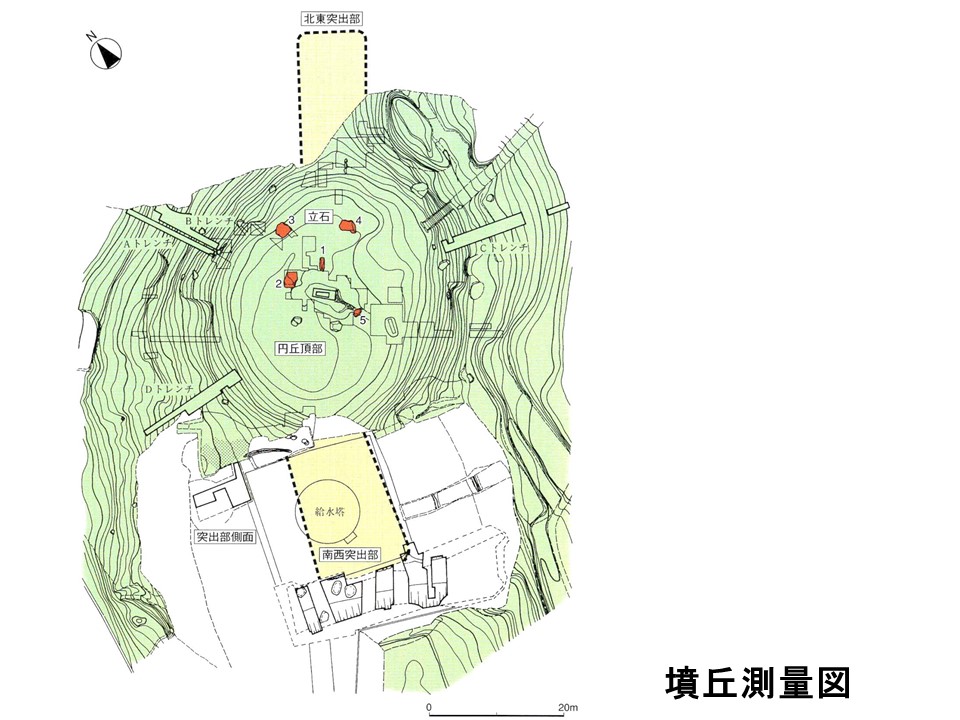

楯築遺跡の航空写真(2024年)です。

円丘部の下に何か丸い物が見えます。

残念なことに、この大切な遺跡の上には、団地の給水塔が建っていました。

開発優先の時代の悲しい出来事です。

現在は倉敷市の英断により、新規給水施設が別途設置され、写真の旧給水塔は撤去されました。今は、着々と再度の発掘調査と復元整備の検討が進められています。

双方部も削り取られています。

これは何とかしたいものです。

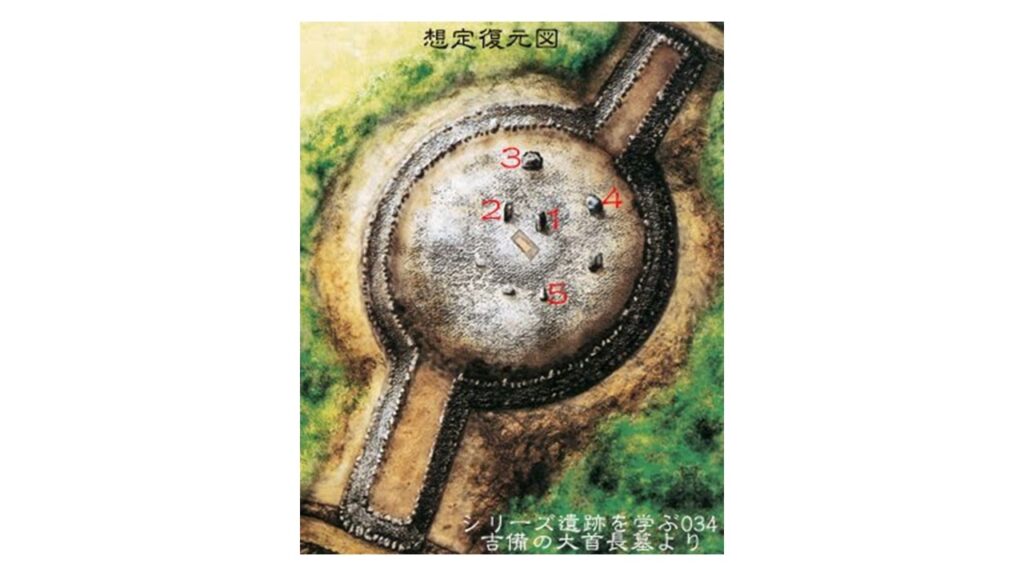

日本一の弥生墳丘墓を一日も早く復元して、多くの方が訪れて学び楽しんで頂けるように整備されるよう願っています。

行政にそのような希望を取り入れてもらうには、多くの方々の賛同と盛り上がり必要です。

ここを整備することで、岡山にまた観光の目玉が増えることはもとより郷土の宝として若い世代に語りつぎたいのです。

双方中円墳が前方後円墳へ

双方中円墳から纏向型前方後円墳へ変化して行く。撥型やホタテ貝型を経て、綺麗な箸墓型巨大前方後円墳が完成して行ったと考えます。

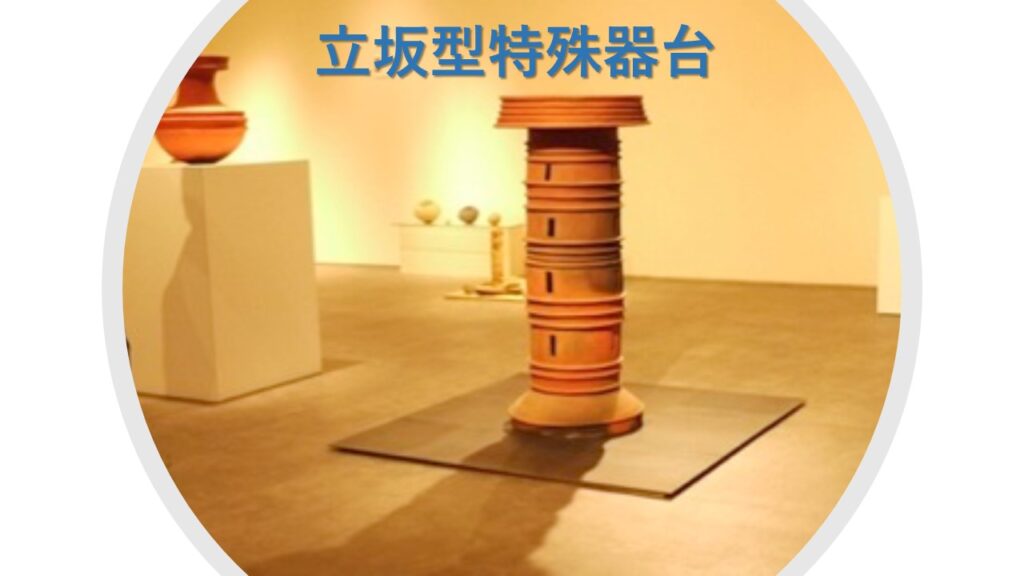

特殊器台が埴輪へ

吉備から、約100器の特殊器台が出土していますが、最終形とされる総社市三輪の宮山遺跡の宮山型がここ1箇所のみであることは、色々な議論のあるところです。

しかし、天理市中山大塚古墳と橿原市弁天塚古墳からは、宮山型特殊器台が出土しており、纏向の箸墓古墳と天理市西殿塚古墳から宮山型特殊器台と都月型円筒埴輪が出土しています。

吉備から畿内へと、この祭祀様式が移動したことが伺われ、遷都して行った可能性も仮説として議論されても良いと考えます。

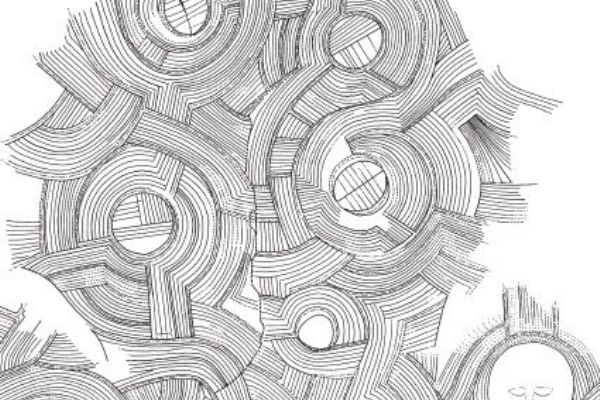

今も残る弧帯文

|

|

|

弧帯文石に描かれた文様の中の特徴的な巴形は、台湾に伝わる祭祀具のイモガイの断面模様だともされます。

特殊器台に直接文様が描かれるようになり、その後また簡略化される。

纏向からは、木製の弧文円盤が出土しており、その神聖なる文様は、神に通ずる儀式の中で脈々と受け継がれて行きます。

現代でも、水引や門松、しめ縄などの神聖な場所に名残を残します。

また、天皇家に伝承される大嘗祭における百子帳の屋根には、南方系の植物アジマサを使用するとか . . .議論はまだまだつづきそうですね。